Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Und wie können die Menschen hierzulande davon erfahren? Für Lukasz Lawicki, Regieassistent am Oldenburgischen Staatstheater, war eines Tages klar: Man muss hinfahren und ihnen eine Stimme geben. Genau das tut er gerade und entwickelt daraus ein Theaterprojekt, das Anfang kommenden Jahres seine Premiere feiern wird. Uns hat er schon jetzt davon erzählt - direkt aus Kiew.

Es ist ein Montagmorgen um kurz vor neun. Lukasz Lawicki ist tags zuvor in Kiew angekommen und hat ein straffes Programm vor sich. Für uns nimmt sich er sich dennoch Zeit, um von seinem Sparte 7-Projekt „14 Tage Krieg“ zu erzählen, das am 5. Januar 2023 seine Premiere im Technical Ballroom in der Exerzierhalle feiern wird. Dafür bereist er die Ukraine, spricht mit den Menschen vor Ort über ihre Erlebnisse und ihre Situation und bringt sie über Filmaufnahmen mit zurück nach Oldenburg. Daraus entsteht ein Format, das uns die Menschen – und damit dem Krieg – ganz nahe bringt. Den Fokus richtet Lukasz dabei auf Kulturschaffende in Lwiw und Kiew. Wie ist ihre Situation? Wie wirkt sie sich auf ihre Arbeit aus? Dabei wird schnell klar: Der Krieg ist überall.

Lukasz, das Staatstheater steht seit 1893 am Theaterwall in Oldenburg. Während wir sprechen, befindest du dich aber nicht dort, sondern in Kiew in der Ukraine. Kannst du kurz erklären, wie es dazu kam?

Das hat eine lange Vorgeschichte. Schon 2014, als der Angriff auf die Krim geschah, habe ich das sehr aufmerksam verfolgt. Ein Angriffskrieg an der europäischen Grenze ist nicht so abstrakt wie Syrien oder Afghanistan, er passierte direkt vor der Tür. Wie viele andere habe ich das Thema zwischendurch aus den Augen verloren. Als aber am 24. Februar 2022 die neue Angriffswelle startete, war alles noch dichter dran. Ich habe mir die Bilder angesehen, ich habe Nachrichten gecheckt und war mit alledem völlig überfordert. Ich habe Geld gespendet, ich habe Projekte unterstützt, die Medikamente in die Ukraine geliefert haben, habe Waren mitgegeben, die gebraucht wurden. Aber ich hatte das Gefühl, dass es nicht reicht.

Eine paar Tage später habe ich dann überlegt, wie kann ich sonst helfen? Und die Antwort war: Mit dem, was ich kann. Und was ich kann, ist Geschichten erzählen. Also: sich mit Menschen treffen, deren Situation greifbar machen und nach Deutschland bringen. Ich bin Theatermacher, aber ich habe auch einer Filmer-Hintergrund und kann mit Kameras umgehen. Daher habe ich beschlossen: Ich muss in die Ukraine, ich muss Geld dafür auftreiben und dann die Geschichten der Menschen aufzeichnen und mitnehmen.

Das heißt: Du bist in ein Land gereist, in dem Krieg herrscht. Wie plant man so etwas? Wo fängt man an, wie setzt sich das fort? Du hattest ja noch keinen Kontakt vor Ort.

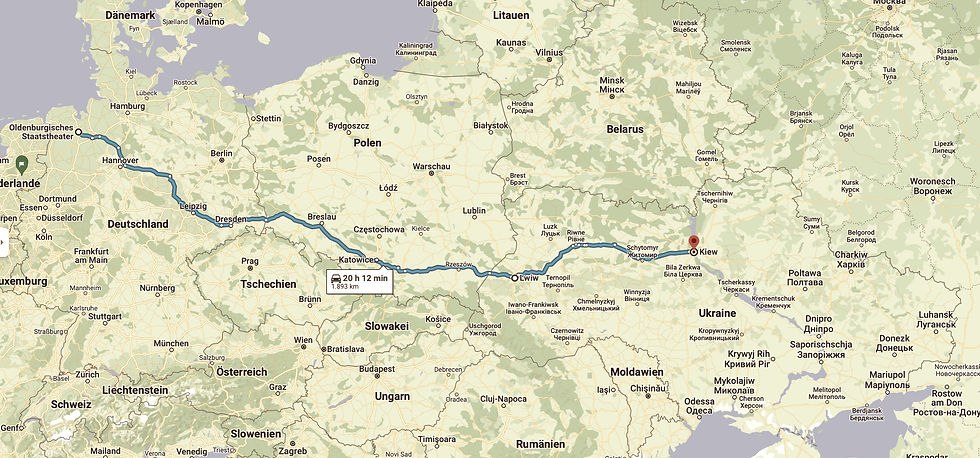

Richtig. Ich hab angefangen zu recherchieren und hab auf Basis von Berichten und Artikeln überlegt, welche Route ich nehmen kann. Vorab war klar, dass weder das Staatstheater noch mein privates Umfeld es besonders begrüßen würden, wenn ich sehr weit nach Osten reise. Es ist gefährlich genug, sobald man über die Grenze kommt. Ich werde deswegen nicht sehr weit nach Osten oder Süden fahren.Die Situation in Kiew ist kompliziert, aber es war sehr schnell klar, dass ich dorthin fahren muss. Die Hauptstadt ist das Herz des Landes.

Danach habe ich versucht, möglichst viele Kontakte aufzubauen. Ich habe zum Beispiel auf Twitter Leute angeschrieben und vieles alte Connections genutzt.

Ich habe mich auch mit einem Kriegsjournalisten ausgetauscht. Dabei habe ich zum Beispiel gelernt, dass man in Kiew keine schusssichere Weste braucht. Die Front ist 500 Kilometer entfernt. Was hier ankommt, sind Raketen - und vor denen schützt eine Weste nicht. Das muss man erstmal verdauen.

Ich habe wirklich lange recherchiert, bis ich dann auf der Seite Nachtkritik zwei Artikel gefunden habe – von Lena aus Kiew und von Oleksij aus Lwiw. Die haben dort über das berichtet, was mich interessiert. Da hatte ich einen Anknüpfungspunkt. Die beiden habe ich einfach angeschrieben und ihnen meine schlecht ins Englische übersetzte Projektbeschreibung geschickt. Beide haben sofort geantwortet und gesagt: komm her, wir unterstützen dich! Das waren meine ersten Kontakte - im Grunde erst zwei, drei Wochen bevor es losging,

Die zwei haben mir dann weitere Interviewpartner vermittelt – zum Beispiel einen Theaterregisseur, der an der Front verwundet wurde und auf Heimaturlaub ist. Eine Schauspielerin, die aus dem Osten nach Lwiw geflüchtet ist. Eine Drehbuchautorin, die mit ihrem Kleinkind aus Kiew abgehauen ist. Eine Schauspielerin, die jetzt Tarnnetze herstellt. Auch Opernsängerinnen und Drehbuchautorinnen waren dabei.

Die Menschen in der Ukraine haben Sorgen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Trotzdem scheinen sich die Theaterleute gern Zeit für dich zu nehmen und mit dir zu sprechen. Ist der Eindruck richtig?

Ich habe in meinem Leben schon einige Projekte gemacht, auch einige soziale Projekte. In meinem ganzen Leben wurde sich noch nie so oft bei mir bedankt, dass ich etwas mache. Aber ehrlich gesagt fühlt sich das falsch an. Vielmehr danke ich dafür, dass ich die Gespräche führen darf.

Ich bin einfach irgendjemand, der wie ein Alien aus einem sicheren Land mit einem Rucksack voller Fragen in ein anderes Land kommt und dankbar ist, dass die Menschen ihre Erfahrungen mit mir teilen. Für sie ist es aber unfassbar wichtig, dass die Geschichten weiter erzählt werden. Es geht ihnen dabei nicht um persönliche Berichte, sondern darum, dass wir in Westeuropa begreifen, wie es ist, so zu leben.

Mit jeder Minute, die ich drehe, wird mein Rucksack gefühlt ein Kilo schwerer. Es fühlt sich so an, als würde man auf Zelluloid drehen, weil die Geschichten sehr stark und sehr schwer sind und die Verantwortung steigt, den Menschen und deren Situation gerecht zu werden. Ich komme tatsächlich dicht ran an sie, dichter vielleicht als viele Journalisten. Ich versuche, mir viel Zeit zu nehmen für die Menschen und rede auch eine Stunde ohne Kamera mit ihnen, um eine Beziehung aufzubauen. Diese Möglichkeit hatte ich in Lwiw durch Oleksij, der mich sehr nah an die Menschen gebracht hat.

Wie fühlt sich die Situation für dich an? Du hast dich gerade als Alien beschrieben. Aber dich berührt natürlich trotzdem, was du siehst: Wie geht es dir damit?

Es ist Unsinn, wenn jemand hierhin fährt und sagt, er habe keine Angst. Du fährst in ein Kriegsland. Du bist plötzlich mittendrin in dieser Situation und genau wie die Menschen hier vor Ort weiß du nicht, was morgen ist oder in der nächsten Stunde passiert. Ich habe ein falsches Gefühl der Sicherheit, das daraus resultiert, dass ich hier eine Aufgabe zu erfüllen habe. Ich blende vieles aus. Aber sicher kannst du dich hier nicht fühlen. Niemand fühlt sich sicher.

Als ich in Lwiw angekommen bin, noch ziemlich nah an der polnischen Grenze, gab es gleich in der ersten Nacht einen Luftalarm. Es ging los um 23 Uhr und ich habe Oleksij gefragt: Gehst du in den Keller? Und er hat nur gelacht.

Nach vier Monate Terror hat er nur gesagt: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das höre ich hier immer wieder: ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr.

In den ersten drei Tagen Lwiw gab es fünf oder sechsmal Luftalarm. Einmal war ich dabei im Park: Einige sind gegangen, viele sind geblieben, die Kinder haben einfach weitergespeilt, die Band ebenfalls, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. In Lwiw war das Sicherheitsgefühl definitiv größer als in Kiew.

Zum Vergleich: Vor einigen Tagen wurde Kiew angegriffen und es wurde ein Wohnhaus getroffen, in dem viele Menschen lebten. Random. Einfach so. In Lwiw ist nur eine Rakete in 50 Kilometer Entfernung eingeschlagen. Ich registriere das, ich fühle das, aber ich blende das aus. Anders wäre das nicht auszuhalten und ich müsste zurückreisen.

Gestern im Zug traf ich eine Frau, die gerade drei Tage in den Karpaten wandern war. Sie hatte keinen Handyempfang, kein Internet, keine Nachrichten. Sie sagte, es sei wie ein neues Leben – oder wie das Leben vor 2014. Ansonsten lebst du hier in einem Fluss aus Nachrichten. Die Leute haben Apps, die genau anzeigen, wo Luftangriffe geschehen. Das funktioniert gut, aber Sicherheit gibt es hier gerade für nichts und niemanden.

JETZT SEID IHR DRAN!! Lukasz ist noch über eine Woche in der Ukraine und wird dort noch mit vielen Menschen aus der Kulturszene sprechen. Er wird ihnen uns ihren Geschichten ganz nah kommen. Und ihr? Ihr könnt mit dabei sein! Wie das? Ganz einfach: Indem ihr uns eure Fragen schickt! Wie leiten sie direkt an Lukasz weiter und er kann sie in seine Gespräche einfließen lassen.

Nutzt die Gelegenheit und stellt eure Fragen. So ungefährlich war es noch nie, Menschen in einem Kriegsgebiet zu interviewen.

|

Das Risiko ist also für niemanden zu kalkulieren. Einerseits gibt es einen Art Alltag, und es muss ihn ja auch geben, andererseits ist die ewige Bedrohung kaum auszuhalten. Wie würdest du die Haltung der Leute beschrieben? Gewöhnung? Trotz? Oder wie bei dir: Ausblenden?

Es ist ganz viel Trotz dabei. Kiew kann ich noch nicht so gut fühlen, weil ich erst vor Kurzem hier angekommen bin. Aber in Lwiw gab es viel Trotz. Es gibt unheimlich viele Freiwillige, die massenweise Sachen tun und versuchen, sich zu engagieren. Es gibt viel Unterstützung fürs Militär. Da ist ein großer Überlebenswille. Bei vielen Leuten heißt es: Wir müssen den Krieg gewinne. Wir müssen unsere Häuser wiedergewinnen. Wir müssen hier weitermachen.

Was ich aber auch viel gehört habe, ist tatsächlich, dass die Leute müde sind. Nach vier Monaten ist die Situation einfach kaum mehr auszuhalten. Am Anfang waren die Luftalarme in Lwiw besonders häufig nachts und frühmorgens. Die Botschaft: Du kannst dich nicht in Sicherheit wiegen. An Schlaf war nicht zu denken. Die Leute sind einfach fertig vom dauerhaften Terror.

Wahrscheinlich bekommt dein Alltag hier für dich gerade einen ganz neuen Wert, weil du hier sicher bist?

Auf jeden Fall. Ich hab hier eigentlich kaum Gelegenheit, mal runterzukommen und zu reflektieren, weil ich die Zeit maximal nutzen möchte. Aber ich bin mir bewusst, was für ein Privileg es ist, als ein Mann im wehrfähigen Alter einfach wieder ausreisen zu dürfen. Viele andere haben diesen Luxus hier nicht. Ich habe mir vorgenommen, ich ruhe mich aus, wenn ich in Deutschland bin und hol dort meinen Schlaf nach. Diese Reise wird mich verändern, so viel ist klar. Genau wie meine Reise nach Palästina, als ich dort gedreht habe. Jede Reise verändert einen. Aber das hier ist eine besondere Situation. Ich versuche mit dem, was ich hier tue, den Menschen das näher zu bringen, zum Beispiel über mein Tagebuch auf Instagram. Aber ich bringe mir das natürlich auch selbst näher.

Um deiner Frage zu beantworten: Ja, ich weiß dass ich privilegiert bin, dass wir in Deutschlands privilegiert sind.

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir planen können, dass wir entscheiden können, dass wir wissen, was wir morgen machen – oder die Freiheit haben, es zu lassen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir nicht gezwungen sind, von heute auf morgen zu leben, mit einer Tasche voller Dokumente, etwas Bargeld und den nötigsten Sachen, die du im Falle einer Bombardierung oder Flucht am Dringendsten brauchst.

Du triffst dich vor Ort mit Kulturschaffenden, Wie ist denn die Situation vor Ort? Vorstellbar wäre ja zum einen, dass Kultur als allererstes eingestellt wird, weil sie nicht kriegsrelevant ist – oder zum anderen, dass alle an ihr festhalten, weil sie den Menschen so viel gibt. Wie erlebst du das vor Ort?

In den ersten Tagen des Krieges hatten die Leute natürlich keinen Kopf dafür. Die Theater wurden oft umfunktioniert in Flüchtlingsunterkünfte oder in Sammelstellen für Material oder zu Treffpunkten für Freiwillige. In der Ostukraine wurden dort Molotow Cocktails und Tarnnetze gebaut. Oleksey hat mit erzählt, dass er nach fünf Tagen erstmals wieder irgendwo Musik gehört hat – und es fühlt sich für ihn illegal an. Viele Künstler:innen sagten: Ich konnte nicht dran denken zu spielen. Und sie dachten, sie spielen nie wieder. Aber dann haben sie wieder angefangen und sie stellten fest: Die Stücke verändern sich, die Schauspielerei verändert sich, die Kunst verändert sich. Krieg ist ein großes Thema.

UKRAINE FAKTEN

UNABHÄNGIGKEIT: 24.08.1991

HAUPTSTADT: KIEW

WÄHRUNG: HRYWNJA

FLÄCHE: 603.700 KM2 BEVÖLKERUNG: 44,1 MIO. ENTFERNUNG OL - KIEW: 1.890 KM

Ich habe ein Stück gesehen mit der Titel: „Das Imperium muss sterben“, das von sechs Frauen aufgeführt wurde, dass sich teils anhand von improvisierten, teils anhand von geschrieben Texten nur mit diesem Krieg beschäftigt. Das war technisch und gesanglich auf höchstem Niveau. Ich habe nur einen kleinen Teil verstanden, weil ich Polnisch spreche, aber ich habe wirklich jede Sekunde dieses Theaterstücke gefühlt. Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen. Es hat mich wirklich umgehauen, was die hier machen.

Die Künstler:innen im Land versuchen, das Thema Krieg aufzugreifen und zu verarbeiten. Historisch ist es so, dass die ukrainische Kultur eher verachtet wurde, sogar im eigenen Land. Das hat post-kolonialistische bzw. post-sowjetische Gründe, russische Kultur war viele Jahre dominant. Jetzt versuchen sie, wieder stärker zur eigenen Kultur und zu eigenen Dichter zurückzufinden, die ukrainisch-sprachig sind. Die Kultur hat insgesamt einen sehr hohen Stellenwert für die Menschen. Nach vier Monaten Krieg brauchen sie das.

Für die Künstler:innen ist ein derart dringliches Thema natürlich etwas, mit dem man umgehen will und dass man aufgreifen möchte. Daran kommt man wahrscheinlich gar nicht vorbei, selbst wenn man wollte. Aber was ist denn mit dem Publikum? Nutzt es die vorhandenen Angebote? Oder gibt es noch Zurückhaltung?

In Lwiw kann tatsächlich so etwas wie ein regulärer Spielbetrieb stattfinden. Und die Menschen schauen sich das auch an. Als Besucher:in merkst du, was da von der Bühne kommt. Es ist eben nicht einfach nur ein kleines Lustspeil und kein üblicher Theaterbesuch. Von der Bühne kommt Politik, kommt Emotion, kommt die Wahrheit über die Situation der Menschen.

Wie es in Kiew aussieht, kann ich erst in einigen Tagen sagen, wenn ich hier länger vor Ort war. Ich weiß aber zum Beispiel aus Charkiw - einer Stadt, die es sehr schwer erwischt hat - dass die Theaterleute gerade gar nichts machen können. Dort schlagen die Raketen im Stundentakt ein und alle haben andere Sorgen als das.

Das Stück, das du gesehen hast, war ausschließlich mit Frauen besetzt. Welchen Grund hatte das genau? Müssen die Frauen die Kultur übernehmen, weil die Männer schlicht nicht da sind?

Nein, ganz so ist es nicht. Es gibt eine Generalmobilmachung in der Ukraine, das heißt du darfst nicht ausreisen, wenn du im wehrfähigen Alter bist, das müsste zwischen 18 und 62 sein. Zurzeit sind nur Männer an der Front, die eine militärische Vorbildung haben, also noch nicht alle. Die Besetzung bei diesem Stück hatte es den Grund, dass der Regisseur damit gerne auf Tour nach Polen gehen möchte, danach geht es wohl auch noch nach Deutschland. Und nur Frauen dürfen ausreisen. Das war einfach so vorausgedacht. Aber jeder kennt jemanden, der gerade an der Front kämpft oder hat jemanden in der Familie, der dort im Einsatz ist.

Lukasz' Gesprächspartner:innen könnt ihr auf seinem Instagram-Kanal @lumpowitz schon jetzt ein wenig kennen lernen. (Bilder: Lukasz Lawicki)

Hast du bei deinem Theaterbesuch auch die Reaktion des Publikums wahrgenommen? Bedeutet ihm das auch besonders viel? Ist die Emotionalität vielleicht nicht nur von der Bühne gekommen, sondern wurde auch von den Rängen zurückgespiegelt?

Ja, das wird es. Was ich bei den Menschen beobachten konnte, war das, was in mir selbst vorging. Wenn eine Anklage an die Situation und das Leben von der Bühne kommt, und du selber voll involviert bist, dann reagierst du natürlich darauf. Es wird dir einfach dein eigenes Leben, deine eigene Realität vor Augen geführt. Du hast sie schon den ganzen Tag, bekommst sie dann aber durch den Gesang und die inszenatorische Ebene verstärkt präsentiert. Das macht was mit einem, natürlich.

Das klingt nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung. Vielleicht würden manche doch gerne ein Lustspiel sehen, um auf ganz andere Gedanken zu kommen?

In Lwiw hat man das gesehen: Die Stadt ist voll, das Leben geht weiter, die Menschen treffen sich in Restaurants oder in Parks. Die müssen ja auch abschalten. Deshalb auch die Gelassenheit bei Luftalarm.

Du kannst ja nicht 24/7 in Angst leben, wenn du nicht gerade an der Front bist. Das macht dich kaputt, das zerfrisst dich. Die Leute versuchen natürlich, sich abzulenken.

Ich habe auch ein Kindertheaterstück besucht, und das war ganz wunderbar. Für 45 bis 50 Minuten war ich raus aus dem Alltag und war in einem geschützten künstlerischen Raum. Ich hab mich auf das Stück konzentriert und auf die Reaktionen der Lütten und habe nicht daran gedacht, das jederzeit irgendwo eine Rakete einschlagen könnte. Das ist unglaublich wichtig!

Trotzdem kann ich nachvollziehen, dass es künstlerisch nicht weitergehen kann wie bisher. Die ganz große Frage nach der ukrainischen Identität, nach der künstlerischen Identität des Landes, wird in den nächsten Jahren ein sehr wichtige Rolle spielen. Und dieses Thema wird - bei dem, was hier passiert und noch passieren wird – sicher sehr oft und sehr intensiv behandelt.

Bist du mit Kiew eigentlich am östlichsten Punkt der Reise angekommen? Oder geht es noch weiter?

Nein, weiter nach Osten geht es tatsächlich nicht. Ich reise noch nach ***, das ist aber ein Vorort von Kiew. Das kann man sich vorstellen wie Hamburg - Pinnberg.

Mir wurde oft gesagt, ich müsse nach Charkiw fahren. ich lag nachts im Bett und dachte: Ja, ich muss da hin. Ich muss mit den Menschen vor Ort sprechen und ihnen eine Stimme geben. Ich möchte nicht, dass jemand anderes für mich dort hinfährt, um mir Material zu liefern, damit ich in Deutschland eine Geschichte erzählen kann, die ich nicht verstehe, weil ich sie nicht fühle.

Diese Nacht habe ich sehr schlecht geschlagen, aber es war letztlich klar: ich kann da nicht hinfahren. Ich bin kein Kriegsreporter. Ich habe in Palästina zwar Situationen erlebt, die nicht safe waren, aber hier geht es für mich nicht weiter. ich kann das auch gegenüber dem Theater nicht verantworten. Ich würde es am liebsten machen – aber ich sehe auch meine Grenzen.

Aber wahrscheinlich spürst du auch schon jetzt – auf dem Weg von Lwiw nach Kiew, dass sich die Atmosphäre verändert. Je weiter nach Osten man fährt, desto näher kommt man dem Krieg.

Ja, die Atmosphäre ändert sich. Obwohl Kiew viel größer ist, ist die Stadt viel leerer als Lwiw, weil viele von hier geflohen ist, Ich habe viele Checkpoints passiert, die Brücken sind von Bataillonen gesichert, am Bahnhof gibt es überall Metalldetektoren. Die Stimmung bei den Vorgesprächen ist eine ganz andere. Erst letzte Woche gab es einen Raketenangriff, die Stadt hat viel mehr gelitten. Hier ist der Krieg eine viel präsentere Realität, es sind viele Menschen gestorben. Und du spürst das am eigenen Leib. Ich bin hier sehr viel angespannter und konzentrierter und achte viel stärker auf Signale. Nachts glaubt man aus der Ferne Artilleriegeschosse zu hören, das es wegen der Sperrsunde ansonsten so unglaublich ruhig ist.

Man kann bestimmte Dinge nur mit Entfernung ausblenden. Je dichter man rankommt, desto näher kommt man auch der Wahrheit. Ich frage mich: kommst du überhaupt dazu, an den Output für sein Projekt zu denken? Wertest du deine ganzen Erlebnisse auch dahingehend aus? Oder ist noch kein Raum dafür?

Du sprichst da einen Punkt an, der mich tatsächlich vom ersten Tag an beschäftigt. Ich mache hier ja eine One-Man-Show, die eigentlich verrückt ist. Ich bin hier mit sehr viel Equipment, u.a. einer 360-Grad-Kamera, die ich vorher nie genutzt hatte. Ich muss zwei Kameras handeln, dazu den Ton, das ist eine technische Herausforderung.

Ich bereite mich so gut wie möglich auf die Gespräche vor. Aber manchmal ist es so, dass dafür absolut keine Zeit ist, weil sich alles spontan ergibt oder vielleicht der nächste Luftalarm losgeht. Das Gleiche gilt für die Technik: ich bereite alles vor, aber manchmal muss man Kompromisse machen, um schnell und authentisch zu sein. Dann sind die Bilder vielleicht nicht so spektakulär, aber dafür kann ich mich auf das Gespräch konzentrieren. Letztlich geht Inhalt vor Aussehen. Ich hoffe aber, dass ich beides vereinbaren kann.

Die Bausteine setzen sich also langsam zusammen?

Ja, aber es kristallisiert sich heraus, dass es schwierig sein wird, in Oldenburg im Theater zu vermitteln, was ich hier erlebe. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich die 360-Grad-Kamera mit dabeihabe, um einen anderen räumliche Eindruck und Empfinden zu vermitteln. Ich hoffe, dass es funktionieren wird. Nach jedem Interview habe ich neue Gedanken, wie es später umzusetzen ist. Momentan ist alles noch fragmentarisch. Ich weiß noch nicht, wie ich den dramaturgischen Bogen spannen werde. Ich hatte gehofft, ohne Erzählebene auszukommen, also ohne Palaver von mir. Ich denke aber, dass das nicht ganz funktionieren wird. Ich werde Bogen schlagen müssen. Es sollen nicht nur einige Talking Heads sein, dafür bin ich nicht hier, es muss mehr sein. Aber es setzt sich bereist zusammen.

Ich habe mit einer Frau aus Luhansk gesprochen, die zwei Monate mit ihren Kindern im Luftschutzkeller saß. Als sie davon erzählt, bricht sie in Tränen aus. Ich will das Gespräch unterbrechen, weil sie offenkundig traumatisiert ist. Doch sie steht auf, wischt sich die Tränen ab und sagt: „Ich brauche zwei Minuten, aber ich will weitermachen. Es ist wichtig, was ich hier erzähle.“ In solchen Momenten überlege ich natürlich: wie kann ich den Menschen das näherbringen?

Du wirst mit dem Projekt in den Technical Ballroom gehen, den das Staatstheater ab dem Herbst in der Exerzierhalle aufbaut. Der wird dir immerhin große Möglichkeiten eröffnen.

Ja, das ist richtig. Wir nutzen das auch voll aus. Eine Schauspielerin wird durch eine VR-Brille meinen Blickwinkel einnehmen. Dabei kommt die 360-Grad-Technik zum Einsatz: Sie kann sich zum Beispiel beim Interview im Raum umsehen oder bei einem Spaziergang durch die Stadt den Blick schweifen lassen. Das Publikum sieht genau das auf einer großen LED-Wand und ist dadurch ganz nah dran an dem, was ich gesehen habe. Die Leute sehen also durch die Augen der Schauspielerin meine Perspektive. Damit kommen wir den Menschen näher als wenn es nur eine journalistische Betrachtung wäre.

Lukas, wir wollen deine Zeit nicht länger beanspruchen, deine nächsten Gesprächstermine warten. Wie sind sehr dankbar, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Es ist zweifellos ein spannendes und wichtiges Projekt. Wir freuen uns darauf!

Einen Gedanken möchte ich noch schnell loswerden: Das Staatstheater hat dieses Projekt ganz unkompliziert möglich gemacht. Gesine (Geppert, Leiterin der Sparte 7) und Kevin (Barz, Regisseur und Projektleiter Technical Ballroom) haben mich richtig stark unterstützt. Aber auch sonst gab es viel Support, das hatte sich so nicht erwartet. Die Reaktion war sofort: Hey, das klingt super, mach mal einen Kosten- und Finanzierungsplan. Ich bin wirklich überwältigt von dem Support auf beiden Seiten: Sowohl in Oldenburg als auch in der Ukraine. Ich habe noch nie so viel Unterstützung bekommen. Danke dafür!

Wir danken für das das Gespräch!